易経は、名言の宝庫です。本卦から十翼の広い範囲で、特にこれは!という一節を選んで掲載しております。易経を色々な角度で味わって、より身近に感じて頂ければ幸いです。

〔元は善の長なり〕

負の感情に引っ張られそうになるとき、この言葉を聞くと、力が湧いてきます。易経には人を元気にする力があります。

この言葉は、周易翼伝・文言伝の☰☰乾為天の解説部分に書かれています。文言伝は、周易六十四卦の首卦といえる別格に重要視していて、首卦といえる乾為天と坤為地の二つの卦を深堀りしています。

四書五経のなかでも占筮の書に儒教の教えが加わった、高次の易経ならではです。

読み下し文は、次の通りです。

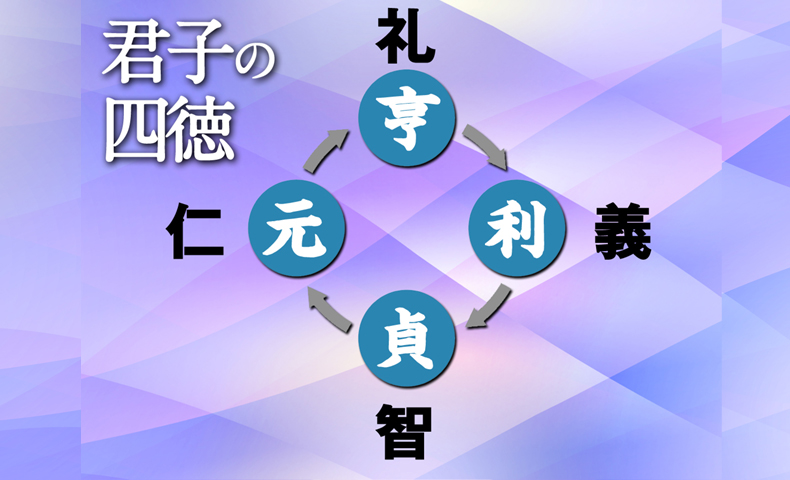

元は善の長なり。亨は嘉の会なり。利は義の和なり。貞は事の幹なり

元というものは、善の最たるものである。とはじまり、君子の四徳を説明しています。

〔善〕に入るまえに、君子の四徳を振り返りますと、春夏秋冬や仁義礼智と一致します。

元とは、仁(思いやり) ・・・春

亨とは、礼(礼儀) ・・・夏

利とは、義(筋道を通す) ・・・秋

貞とは、智(知識) ・・・冬

君子の四徳については、元亨利貞です。それに四季と仁義礼智を私なりに、図解にまとめてみました。文言伝や象伝などは、孔子とその弟子によってまとめられたため、儒教的教えが、色濃く反映されていますね。

〔仁〕は四季では、春にあたり、百花草木が茂る季節ですので、すべてのものが〔仁〕という思いやりの慈しみに包まれる時です。

孔子や儒家は、〔仁〕と言われましたが、お釈迦様の言われる〔慈悲〕ということも同じ愛の連なるものだと考えられます。

善とは、何でしょうか

さて、易学研究会で以前、「元亨利貞について」と題して、小島三周理事が発表されていました。こちらの君子の四徳の四文字すべてが、使われている卦は、七卦あり、☰☰乾為天、☷☷坤為地、☵☳水雷屯、☷☱地澤臨、☱☳澤雷随、☰☳天雷无妄、☱☷澤地萃です。この七卦は、君子の心得を代表しているといえます。特に、荒波に耐えることと、何とか自力で打破しようという教えを強く感じられるのが、この徳の卦です。という説明でした。

ちなみに、儒教や仏教が伝来する前の古代日本は、善悪という概念がなかったようです。竹内文書や古神道の秘儀を伝えている竹内睦泰氏によれば、穢れてしまったら、それを祓う思想だったそうです。映画『もののけ姫』でも、大きなイノシシの神が鉄砲でうたれて、怒り・憎しみ・恐れから穢れてしまうとタタリ神となってしまいます。そこで、塚をきづいて鎮めてあげようとします。そういう穢れを鎮めるという伝説が各地に多く残っています。平将門や菅原道真、古事記にある女神イザナミが黄泉の国へ行った時の穢れもそうなのでしょう。

さて、善とは何か、悪とは何か。そして、人間の本質とは何か。さらに、人間は神、天とどう接してきたのか。ということを考えることは、歴史・文化・宗あらゆることの基本にあると思います。

善は、正義とは違います。

善は悪と相対的に表現されていますが、悪から善が生まれたり、悪を含んだ善もあるので、正反対ではないような気がします。善とは、良いこと、他人のためになることです。

しかし、易経・文言伝で言う〔善〕はただの善ではないと思います。もっと大きな意味で、社会全体に影響を及ぼすような、公共の利までになるような、大きな理想である善なのでしょう。

正しさというものは、時代や、それぞれの立場や、時代や環境によって正しさの基準が変わってきます。その正しさを曲げないという意味で正義があるのだろうと思います。

したがって、この行為は、善ではありません。

「いつの世にも悪は絶えない」。と鬼平犯科帳の冒頭でのナレーションのように、悪はなくなることはないですが、悪人のニュースを聞くと、やはり善が必要だという基準が分かります。しかし、醜い悪から生まれる美しい善のドラマもありますので、善と悪は反対ではないと考えます。もちろん、悪に染まるのはいけません。

そして、老子の言葉が元になっている「天網恢恢疎にして漏らさず」という通り、お天道様は見通していて、悪の行いには、悪い結果が待っていて、善の行いには、善の結果が起こるのも自然の法則です。

つまり、善とは、いわば人間本性そのものの働きと見てもいいのでしょう。

人間の本性をどう捉えていくか。これも易経を読んでいく上で、基盤に考えさせられることです。

四書に『中庸』があり、そのなかで、人間の本性は、本来〔善〕であるという立場に立っています。自覚し、常に自分を磨き、〔道〕に合致するように努力することが人間としての義務です。これは『中庸』の全篇を貫いているテーマなのです。と、以前、先輩の小林永周さんに教えて頂きました。

世の役に立つ。善の心掛けによって、その行動した結果、善悪が変化していくと思います。

たった一人になってもやる。誰も見ていなくてもやる。そんな風に、善の心掛けを持つように努力したいものです。小さな善の行いをするのはもちろん。自己満足で終ることなく、周りの人、町、国にまで波紋というか、小さな影響があるといいですね。

日本易学振興協会では、東京などで本格的な筮竹を使った周易・易占教室を開催しています。詳細はこちらからどうぞ。

日本易学振興協会への入会、お問合せは、こちらから