空はどこまでも高く、気持ちのいい秋晴れが広がっています。さて、11月23日は、勤労感謝の日です。日々仕事を頑張っている人。家事をしている方にも感謝の気持ちを捧げたいですね。そして、自分自身にもお疲れ様を言って、ちょっとしたご褒美をしたいものです。

その勤労感謝の日に湯島聖堂では「神農祭」という行事が行われます。何年か前、その神農祭に参加させて頂いたことがあります。 いつも易学研究会を開催している会館の裏手、普段は立ち入り禁止になっているエリアです。斯文会館の北側から伸びる細道を歩いて、一番北側まで行った丘になっているところに神農廟がありました。通常はもちろん、祭事の時刻になるまでは、ここに入ることさえ許されていません。参加者は皆、神妙な顔つきで、小道を歩いていきます。

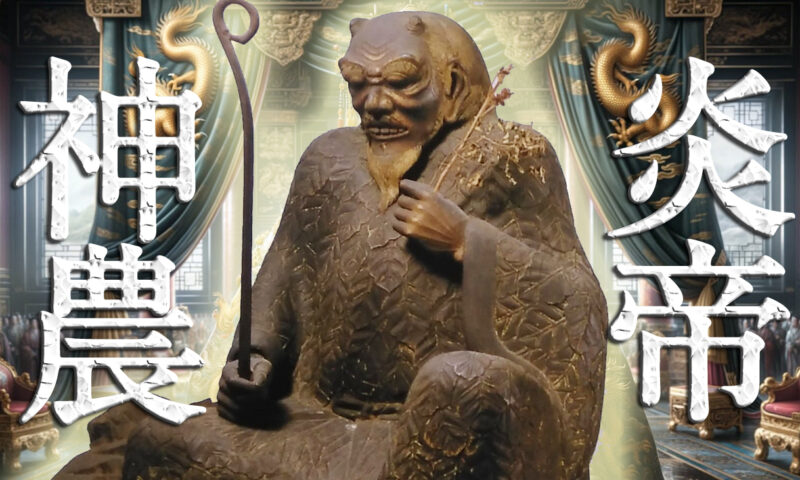

何の先入観も持たずに、参加したのですが、実はこのあたりは、もともとは、神田明神の敷地だったそうで、神馬も見かけました。それにしても、祠のある場所に近づくと、心がざわめき、素人ながらにも、ただならぬ気配を感じました。強烈な印象を与えられた神農像に深々と頭をさげ、重々しく参拝させて頂きました。

医薬の祖として祀られるこの神農像は、徳川家光公の発願で、江戸時代は、官祭として行われてきましたが、明治になってから途絶えていましたが、昭和28年に復活したそうです。

神農について触れておきますと、神農は、古代中国の神話伝説上の帝王である伏羲、黄帝とあわせて、三皇のひとりで、農業・医薬・交易などの開祖とされています。

神農は、古代帝王である伏羲、黄帝とあわせて、三皇のひとり。

神農は、易経翼伝・繋辞伝にも登場します。「神農皇帝」や「炎帝」とも呼ばれ、伏羲の後に現れた皇帝として知られています。

例えば☴☳風雷益の卦から農業の道具を発明したり、☲☳火雷噬嗑の卦から、市場を作ったとも伝えられています。

売店で購入した絵葉書に、神農像の写真がありましたので、挿入しました。堂々としたお姿のこの神農像は、三代将軍・家光の発願により造られ、雑司が谷の薬草園に祀られていたものが聖堂創建時に移され、その後各所を変遷して昭和18年に再び聖堂に戻ったのです。安置されて300年余年を迎えていても迫力に驚きます。ちなみに、易占の神様ではありませんので、念のため。

なるほど、神農祭に列席している人たちに、東洋医学に関係される方、鍼灸師さんや薬の会社関係の人が多くいたのも納得するところです。生薬について記された世界最古の書物も『神農本草経』と名づけられているほどです。神農は、薬祖として祀られることが多く、薬種問屋、製薬会社が集る町として知られる大阪・道修町にも、「神農さん」と親しまれている神社があります。

日本人が世界で一番、薬を飲むといわれていますが、薬問屋さんの売上げは下がりますけれど、今は〔節薬・せつやく〕といって、薬を少なくする考えがあります。薬の量や種類を減らしたり、必要な日数分だけもらって有効活用しようという運動です。

日本人が世界で一番、薬を飲むといわれています。

『日本人はなぜ、薬を飲み過ぎるのか?』の著者・宇多川久美子さんは、薬剤師でありながら、処方していて、この薬は一生の付き合いになると当前のように言っている自分に違和感を覚えるようになったそうです。『日本人は、医者の指示通りにせっせと薬を飲み続けていますが、製薬メーカーの裏事情もあり、薬漬けの医療に疑問を感じ、薬を出さない薬剤師として活動しています。どうしても、依存心ばかりが強くなって、負のスパイラルに陥りがちです。薬が病気を治すのではなく、自然の力、人間の免疫力で治るのだろう』と主張されています。

今飲んでいる薬の量を減らして、自分の身体は自分で治す。

私も今飲んでいる血圧の薬の量を減らし、自分の身体は自分で治す。副作用もあるので、薬だけに頼らずに、自分でも運動したり、何か対策をしたいと思います。

もちろん、緊急時には、薬の恩恵を受けています。これはまったく否定できません。占いや宗教もまたしかりではないでしょうか。すがるだけのものではなく、ある意味自分で運命を切り開く運命学易にしたいものです。ことさらに、強調すれば、自分自身を磨く努力が伴ってこその〔占い〕なのだろうと改めて思いました。(磯部周弦)

日本易学振興協会では、宇澤周峰先生が東京などで易経とともに、本格的な筮竹を使った周易・易占教室を開催しています。主に、三変筮法、六変筮法を中心にした易占法です。詳細はこちらからどうぞ。

日本易学振興協会への入会、お問合せは、こちらから